- 公開日:

ホッケの三枚おろしのさばき方(動画解説付き)

ホッケの三枚おろしは、魚料理の基本的な技術の一つであり、美味しい料理を作るためには欠かせません。特に日本では、ホッケは身が柔らかく淡白な味わいが魅力で、焼き魚や煮魚、干物として広く愛されています。この記事では、ホッケの三枚おろしの方法を詳しく紹介し、初めて挑戦する方でも簡単にマスターできるようにサポートします。

料理の腕を上げたい方や新鮮な魚を美味しく調理したい方にとって、三枚おろしの技術は必須です。ホッケの三枚おろしをマスターすることで、ムニエルやフライなど、さまざまな料理に応用でき、食卓を彩る一品を手軽に作ることができます。それでは、必要な道具や手順を一つひとつ確認しながら、ホッケの三枚おろしに挑戦してみましょう。

動画で見るホッケの三枚おろしのさばき方

YouTubeで「ホッケの三枚おろしのさばき方」を動画で分かりやすく紹介しています。

ホッケの三枚おろしとは?

ホッケは、冷たい海域に生息する魚で、日本では特に人気のある食材の一つです。身が柔らかく、淡白な味わいが特徴で、焼き魚や煮魚、干物としてよく利用されます。また、脂がのっているため、焼くと香ばしく、美味しく仕上がります。

ホッケの三枚おろしとは、ホッケの身を三つの部分に切り分ける技術を指します。

三枚おろしにしたホッケは、焼き物、煮物など、さまざまな料理に適しています。身が均等に分かれているため、調理がしやすくなり、均一に火が通りやすくなります。また、この方法で処理されたホッケは、見た目も美しく、料理の仕上がりをいっそう引き立てます。

ホッケの三枚おろしのさばき方

材料

- 真ホッケ:1尾

ホッケには真ホッケ(マホッケ)と縞ホッケ(シマホッケ)といった種類があります。外見や味、分布地域に違いがあります。

真ホッケは体が銀色を帯びた青灰色で、縞模様がありません。北海道周辺の冷たい海域に生息しており、脂肪分が少なくさっぱりとした味わいが特徴です。特に冬から春にかけて漁獲されることが多いです。

縞ホッケは体に黒い縦の縞模様があります。ベーリング海やアラスカ周辺の北太平洋に生息していて、脂がのっていて濃厚でジューシーな味わいが特徴です。縞ホッケは年中漁獲されていますが、特に夏から秋にかけて多く取れます。

調理用具

- 鋭い包丁(出刃包丁が望ましい)

- まな板

- キッチンペーパー

- スクレーパー(ウロコ引き用)※オプション

- ササラ(内臓取り用)※オプション

- ピンセット(骨抜き用)※オプション

- タオルや布巾(滑り止め用)※オプション

下準備

まな板が滑らないように、下にタオルや布巾を敷いて固定します。包丁もよく研いでおきます。

ホッケを冷水で洗い、キッチンペーパーで軽く拭いて水気を取ります。

手順

「ホッケの三枚おろし」のさばき方をステップごとに写真付きで分かりやすく紹介します。

表面のウロコを取っていきます。

包丁を垂直に立てて魚を擦っていくとウロコは取れやすいです。裏面も忘れずにウロコを取ります。

ホッケは皮は硬いですが、身が柔らかいので強すぎないようにしましょう。

一度表面のウロコをきれいに洗い流します。

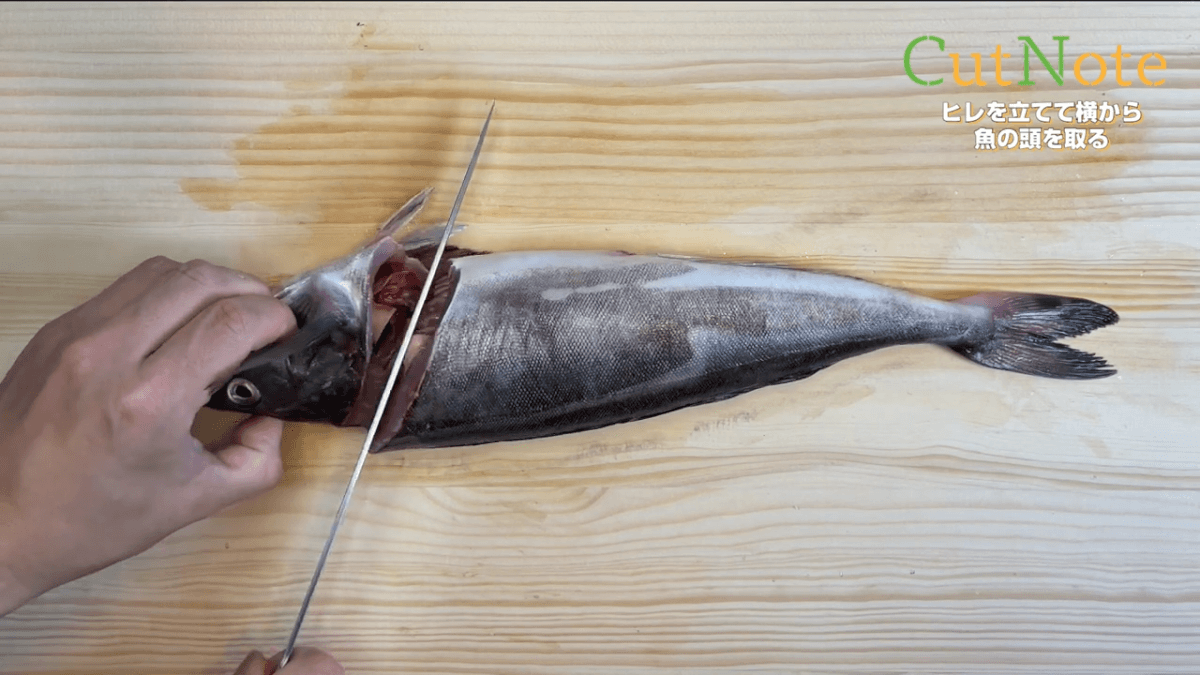

頭を切っていきます。胸びれを立てて、頭の近くに身が入っていますので包丁を斜めに当てて頭を取っていきます。

真ん中まで行くと中骨に当たるので一旦そこまで包丁を入れます。

裏返して同じように胸びれを立てて、頭の近くに身が入っていますので包丁を斜めに当てて頭を取っていきます。

こちら側も中骨に当たるので最後に中骨を切り離して頭が取れる状態になります。

続いて内臓を取っていきます。魚のお腹側を手前(自分側)に向けます。

肛門の部分から包丁の切先を入れて頭の方に向かって包丁を滑らせる感じで切ります。これでお腹が開きます。

内臓を取り出します。

血合いがついていますので包丁で傷をつけます。

指でかき出していきます。内臓を取り出す際に直接触れることが苦手な場合は、スプーンや他の道具を使うと良いでしょう。

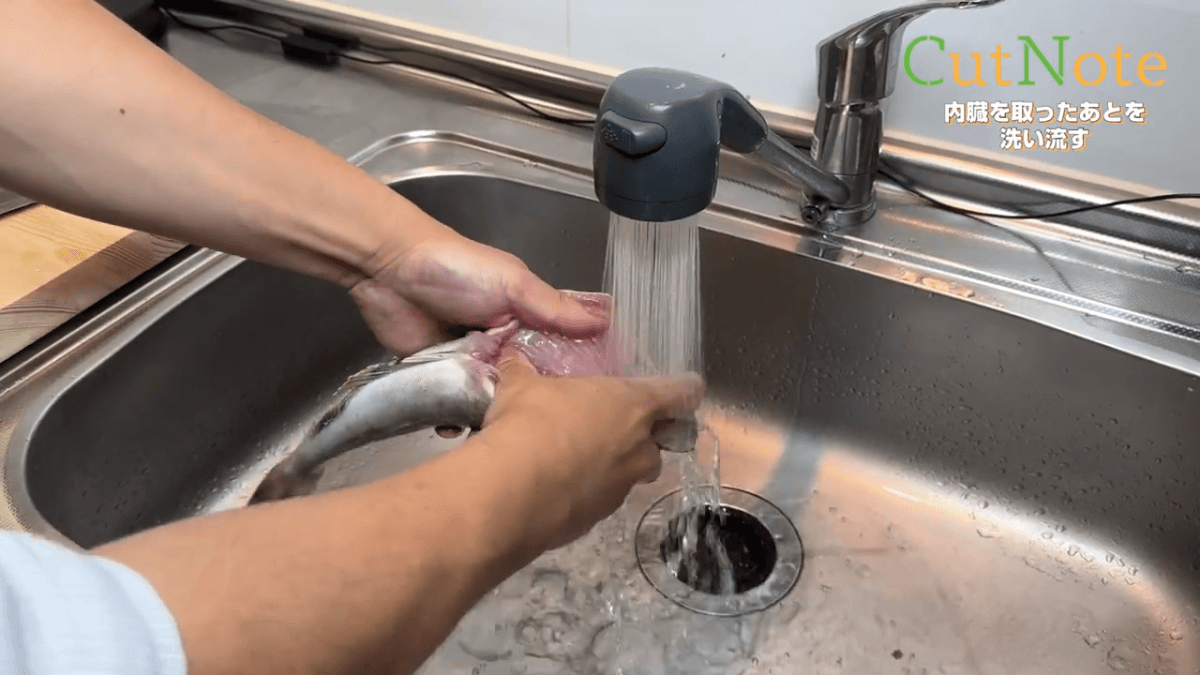

血や残った内臓をきれいに流します。

キッチンペーパーできれいに水気を拭き取ります。

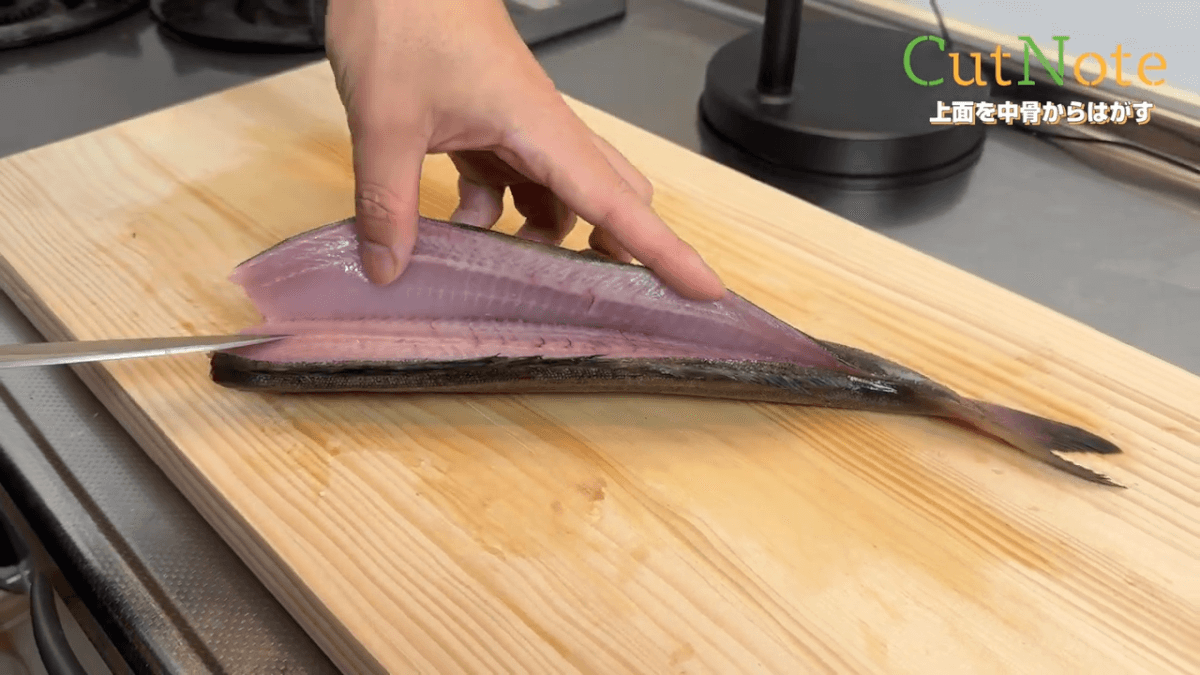

内臓が取れましたのでここから3枚おろしにしていきます。まずは上の面を剥がしていくのですが、包丁を入れから中骨に向かって上の面を剥がしていきます。

骨が中骨に向かって入っていますのでその上を切り離していくイメージです。

中骨まで行ったらこの反対側を同様に切っていきます。

中骨のところだけ身がくっついている状態なので最後に切り離していきます。

ホッケを動かないように押さえて、頭側へ向かって包丁を動かします。

尾の部分も切り離します。

これで片面が出来上がりです。

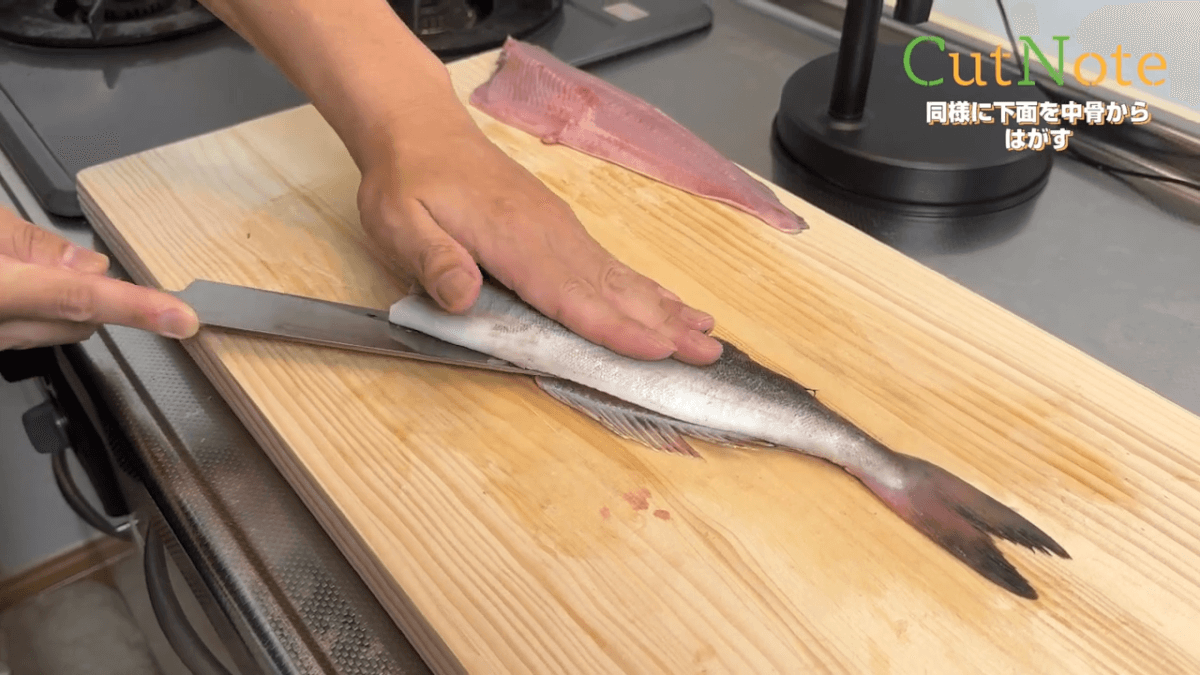

片面も同様に切っていきます。

下の面を剥がしていくのですが、包丁を入れから中骨に向かって下の面を剥がしていきます。

骨が中骨に向かって入っていますのでその上を切り離していくイメージです。

中骨まで行ったらこの反対側を同様に切っていきます。

中骨のところだけ身がくっついている状態なので最後に切り離していきます。

ホッケを動かないように押さえて、頭側へ向かって包丁を動かします。

ホッケが3枚におろせました。最後に腹骨を切っていきます。

お腹の骨がついたままですとムニエルやフライをした時にどうしても

食べにくいものが出来上がってしまうのでそれを取っていきます。

骨の先端に沿って包丁を当ててなるべく身を落とさないように斜めに包丁を入れていきます。

最後に包丁を立てて皮を切っていきます。

続いてもう片面も包丁を立ていきます。身の向きですが、自分が包丁を入れやすい向きでまな板に置いてあげます。

こちらも身をなるべく削がないように斜めに包丁を入れて最後に包丁を立てて皮を切っていきます。

これで腹骨が取れました。ホッケの3枚おろしが完成です。

ホッケの三枚おろしのコツとポイント

- 包丁を使う際は、力を入れすぎずに滑らかに動かすことが重要です。

- 魚を扱う際は、手を清潔に保ち、魚の身が滑らないように注意します。

- 三枚おろしにする前に、魚を冷蔵庫で少し冷やしておくと身が締まり、切りやすくなります。

ホッケの三枚おろしを使ったレシピ

汁物:ホッケの三枚おろしを一口大に切り、いちょう切りの大根やにんじん、ネギと一緒に煮込んで、具材が均等に熱を受ける味噌汁を作りましょう。ホッケの旨味が染み出し、深い味わいになります。

ムニエル:ホッケの三枚おろしに塩コショウで下味をつけ、小麦粉をまぶしてバターで両面をこんがりと焼きます。仕上げにレモンを絞ってさっぱりといただきましょう。付け合わせに蒸し野菜やサラダを添えても美味しいです。

フライ:ホッケの三枚おろしを適当な大きさに切り、塩コショウで下味をつけます。小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつけて、180度の油でカラッと揚げます。タルタルソースやレモンを添えて、揚げたてのサクサク感を楽しみましょう。

よくある質問(FAQ)

チャンネル登録・フォローお願いします!

監修者プロフィール

問題は解決できましたか?

記事を読んでも問題が解決できなかった場合は、無料でAIに質問することができます。回答の精度は高めなので試してみましょう。

- 質問例1

- 大根のいちょう切りを教えて

- 質問例2

- いかのさばき方を教えて

コメント

この記事へのコメントをお寄せ下さい。