- 公開日:

さんまの無頭切りのさばき方(動画解説付き)

さんまの無頭切りは、秋の味覚を存分に楽しむための基本技術です。その豊かな脂と風味を引き出すために、適切な処理方法を知っておくことは重要です。この記事では、初心者でも簡単に習得できるさんまの無頭切りの方法を詳しく解説します。

新鮮なさんまを選び、丁寧に無頭切りにすることで、焼き魚や煮魚、フライなど、さまざまな料理に活用できます。頭を取り除くことで調理がしやすくなり、食卓でも手軽に楽しむことができる点が魅力です。それでは、具体的な手順を確認しながら、さんまの無頭切りに挑戦してみましょう。

動画で見るさんまの無頭切りのさばき方

YouTubeで「さんまの無頭切りのさばき方」を動画で分かりやすく紹介しています。

さんまの無頭切りとは?

さんまは、秋の味覚として知られる細長い魚で、その豊かな脂と風味が特徴です。さんまの無頭切りとは、さんまの頭を取り除き、身の部分だけを調理や保存のために切り分ける方法です。

無頭切りにしたさんまは、焼き魚や煮魚、さらにはフライや天ぷらとしても利用できます。頭を取り除いているため、調理がしやすく、食べる際にも手間がかかりません。

特に、焼き魚として調理すると、さんまの脂が香ばしく焼き上がり、食欲をそそる一品になります。無頭切りにすることで、さまざまな料理に手軽に利用できる点が、この切り方の利点です。

さんまの無頭切りのさばき方

材料

- さんま:1尾

目が澄んでいて、身がしっかりしているものを選びましょう。新鮮なさんまは皮が美しく、触ったときに弾力があります。

調理用具

- 包丁(魚をさばく用の包丁)

- まな板

- キッチンペーパー

- ボウル

- ササラ(内臓取り用)※オプション

- ピンセット(骨抜き用)※オプション

- タオルや布巾(まな板の滑り止め用)※オプション

下準備

まな板が滑らないように、下にタオルや布巾を敷いて固定します。包丁もよく研いでおきます。

さんまをよく洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

手順

「さんまの無頭切り」のさばき方をステップごとに写真付きで分かりやすく紹介します。

まずはウロコを引いていきます。さんまのウロコは剝がれやすいのであまり力を入れずに引いていきます。

包丁を垂直に立てて魚を擦っていくとウロコは取れやすいです。

裏面も忘れずにウロコを取ります。サッサっと撫でるように包丁を動かすのがコツです。

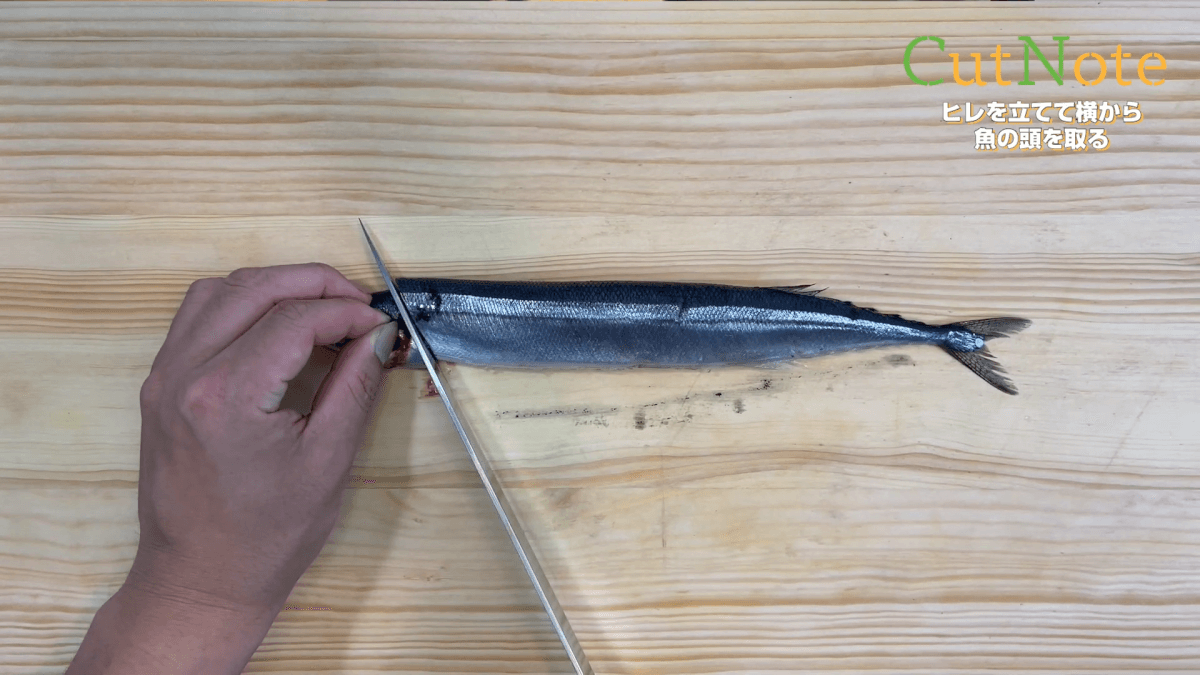

ウロコが引けたら頭を取っていきます。頭を左、腹を手前(自分側)にして魚を置きます。

胸ビレを持ち上げて、頭の近くに身が入っていますので包丁を少し斜めに当てて切っていきます。

中骨ごと切り落とすと頭が取れます。

今度はお腹(内臓)を取り除いていきます。頭と一緒に引っ張って抜く方法もありますが、今回はより簡単なお腹を割いて出す方法でやっていきます。

魚のお腹側を手前(自分側)に向けます。魚の肛門から包丁の切先を入れて頭に向かって包丁を滑らせていきます。

割いたところから内臓をやさしく掻き出します

内臓を取り出す際に直接触れることが苦手な場合は、スプーンや他の道具を使うと良いでしょう。

中骨の下にある血の固まったようなものが血合いです。血合いは臭みやえぐみの原因となりますので取り除きます。

包丁の刃先で血合いに切り込みを入れます。

血合いを手で掻き出します。

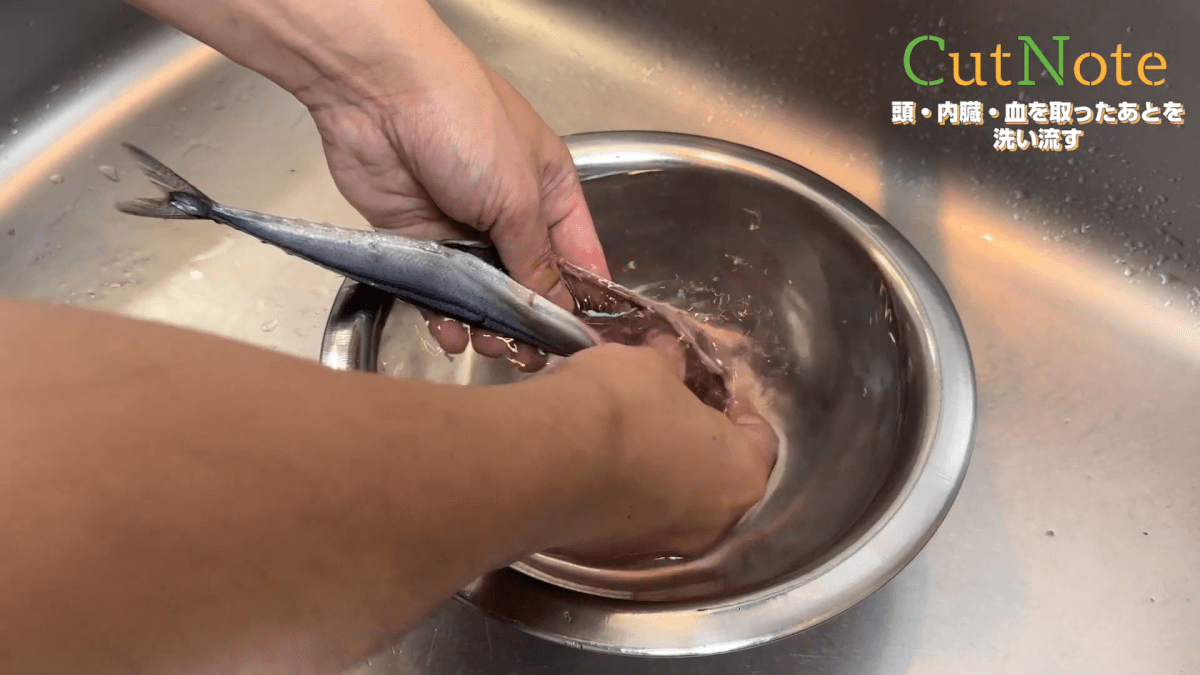

ボウルに水を張っておきます。

血や内臓の残りなどをきれいに洗い流します。

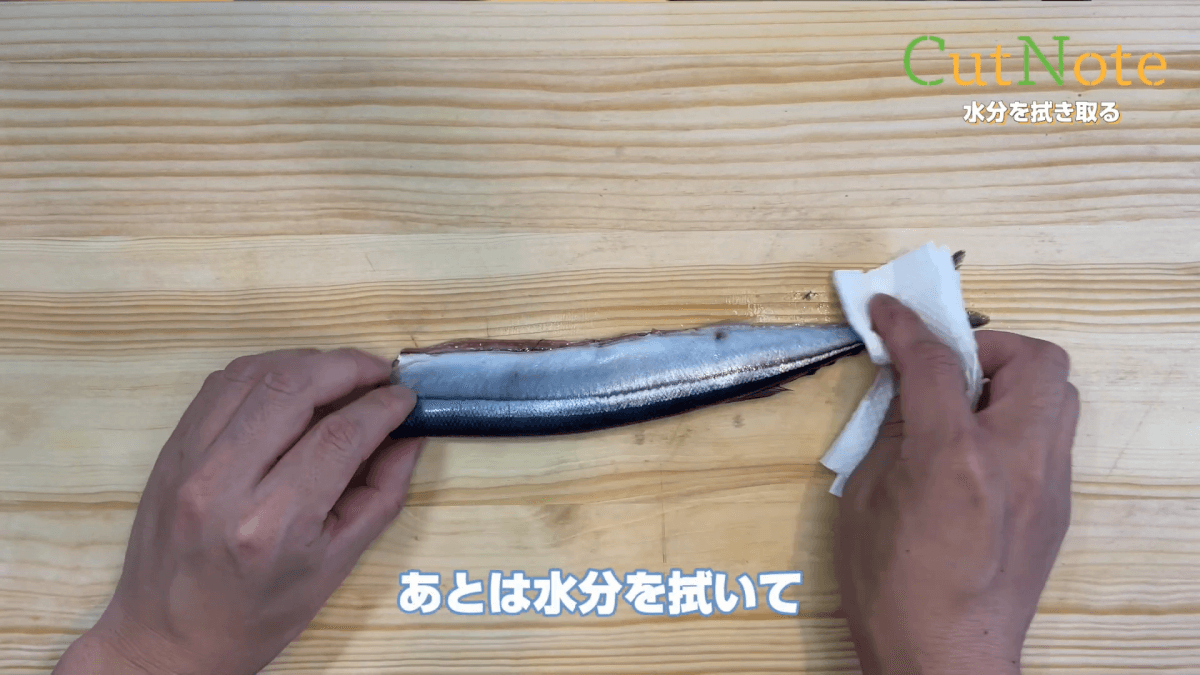

洗ったさんまの水分をキッチンペーパーで拭き取ります。

裏面もキッチンペーパーで水分を拭き取ります。

お腹の中もキッチンペーパーで水分を拭き取ります。

さんまの無頭切りの完成です。

さんまの無頭切りのコツとポイント

- 鋭い包丁を使うことで、さんまの皮や身をきれいに切ることができます。切れ味の悪い包丁だと、身が崩れる可能性があります。

- 内臓をしっかり取り除くことで、臭みが残らず、料理が美味しく仕上がります。

- さんまを冷蔵庫で少し冷やしておくと、身が締まり、切りやすくなります。

さんまの無頭切りを使ったレシピ

塩焼き:さんまの無頭切りに塩を振り、しばらく置いて味をなじませます。グリルやフライパンで皮がパリッとするまで焼きましょう。レモンを添えて、さっぱりとした風味を楽しむことができます。

蒲焼き:さんまの無頭切りを食べやすい大きさに切り、醤油、みりん、砂糖を混ぜたタレに漬け込みます。フライパンで焼き、タレをかけながら照りが出るまで焼き上げましょう。ご飯の上にのせて、蒲焼き丼にしても美味しいです。

竜田揚げ:さんまの無頭切りを適当な大きさに切り、醤油と酒で下味をつけます。片栗粉をまぶして、180度の油でカラッと揚げます。揚げたてのサクサク感を楽しみながら、レモンや大根おろしを添えて召し上がれます。

よくある質問(FAQ)

チャンネル登録・フォローお願いします!

監修者プロフィール

問題は解決できましたか?

記事を読んでも問題が解決できなかった場合は、無料でAIに質問することができます。回答の精度は高めなので試してみましょう。

- 質問例1

- 大根のいちょう切りを教えて

- 質問例2

- いかのさばき方を教えて

コメント

この記事へのコメントをお寄せ下さい。