- 公開日:

さんまの塩焼き用のさばき方(動画解説付き)

秋の味覚といえば、やはりさんまの塩焼き。脂ののったさんまをシンプルに塩で焼き上げるこの料理は、日本の伝統的な魚料理の一つとして多くの人に愛されています。この記事では、そんなさんまの塩焼き用のさばき方について、写真や動画を交えて分かりやすく紹介します。初めてさんまをさばく方や、これまで自己流でやってきたけど改めて基本を確認したい方にぴったりの内容です。

新鮮なさんまの選び方や、さばく際のポイント、焼く前の下準備などを詳しく解説します。また、塩焼きだけでなく蒲焼きやフライといったアレンジレシピもご紹介。この記事を読めば、さんまの塩焼きをより美味しく、手際よく楽しむことができます。ぜひ最後までお付き合いください。

動画で見るさんまの塩焼き用のさばき方

YouTubeで「さんまの塩焼き用のさばき方」を動画で分かりやすく紹介しています。

さんまの塩焼きとは?

さんまの塩焼きは、日本の伝統的な魚料理の一つで、さんまという魚をシンプルに塩で味付けして焼いたものです。

さんまは、秋に旬を迎える青魚で、細長い体が特徴です。脂がのっていて旨味が強く、日本では秋の味覚として親しまれています。さんまには、DHAやEPAといった体に良い成分が豊富に含まれており、健康にも良いとされています。

特に、秋に獲れるさんまは脂がたっぷりのっていて、塩焼きにすると外はカリッと、中はふっくらとした食感が楽しめます。

焼きあがったさんまは、大根おろしやすだち(柑橘類)を添えて食べると、さっぱりとした味わいが楽しめます。

さんまの塩焼き用のさばき方

材料

- さんま(サンマ):1尾

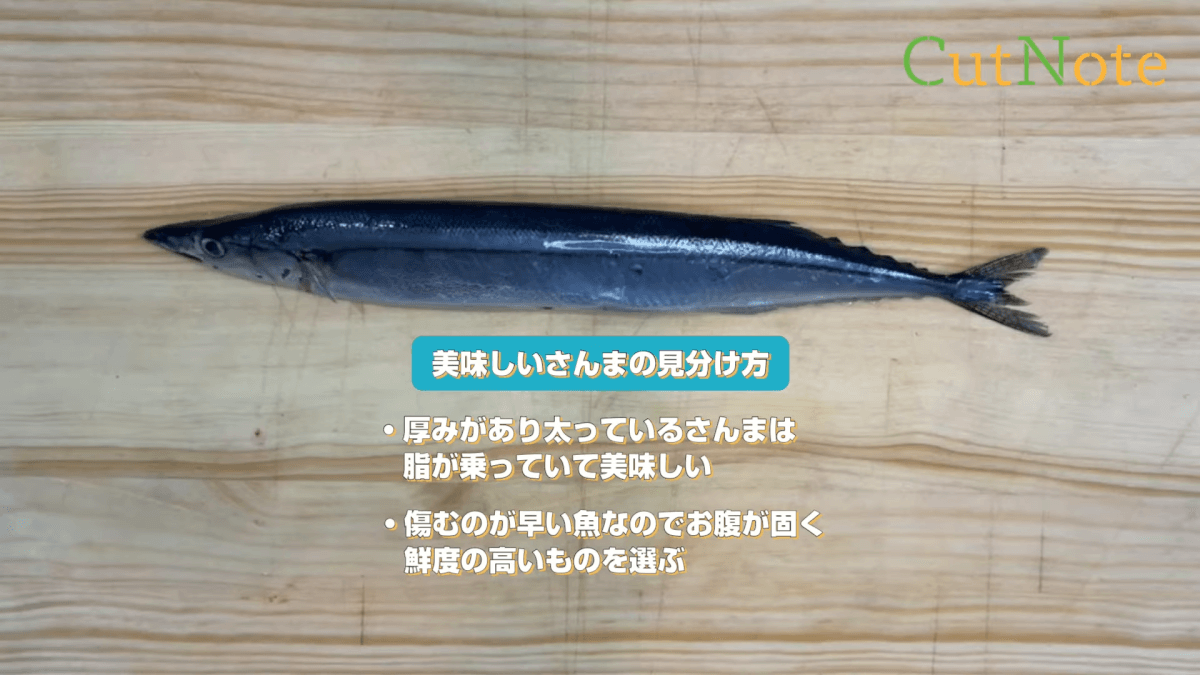

塩焼き用のさんまを選ぶ際には、まず鮮度がポイントです。目が澄んでいて透明感があり、身に張りと弾力があるものを選びましょう。

また、さんまの体表が銀色に輝き、背びれの付け根がしっかりしていると新鮮な証拠です。特に秋が旬の時期は脂がのっているため、焼いたときに香ばしく美味しい仕上がりになります。

さらに、適度なサイズのものが調理しやすいです。大きすぎると家庭のグリルに入りにくく、逆に小さすぎると焼く際に身が崩れやすくなるため、中程度のサイズが扱いやすく、均一に火が通りやすいです。

調理用具

- 包丁(魚をさばく用の包丁)

- まな板

- キッチンペーパー

- ボウル

- ササラ(内臓取り用)※オプション

- ピンセット(骨抜き用)※オプション

- タオルや布巾(まな板の滑り止め用)※オプション

下準備

まな板が滑らないように、下にタオルや布巾を敷いて固定します。包丁もよく研いでおきます。

さんまをよく洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

手順

さんまの塩焼きといえば、七輪で焼くイメージを持つ方も多いと思います。しかし、七輪で焼くのは少し難しく、表面だけ焦げて中が生のままなんてこともあります。

ご家庭で調理する際は、魚焼きグリルやフライパンで調理することをおすすめします。

さんまの塩焼きには、頭と内臓をつけたまま焼く方法と、取り除いて焼く方法の2つがあります。内臓には独特の苦味があり、それが好きな方もいれば、苦手な方もいます。

「さんまの塩焼き用」のさばき方をステップごとに写真付きで分かりやすく紹介します。

まず、頭をつけたまま焼く場合の下処理についてです。

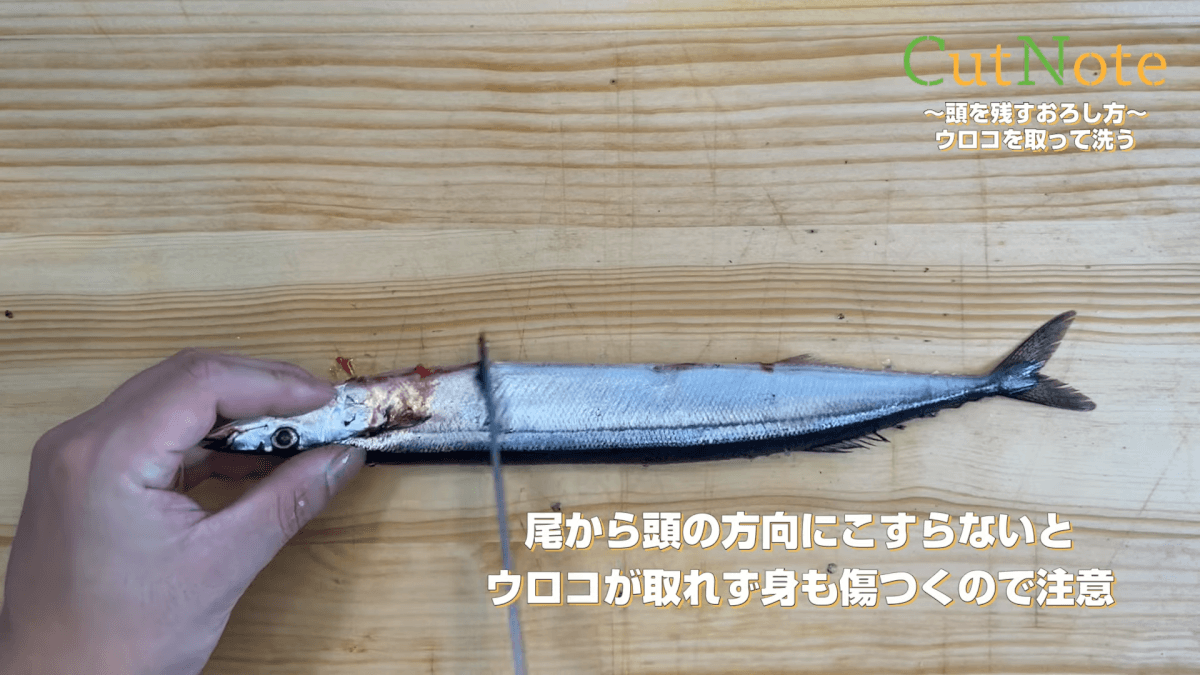

ウロコを引いていきます。さんまのウロコは剝がれやすいのであまり力を入れずに引いていきます。

包丁を垂直に立てて魚を擦っていくとウロコは取れやすいです。

さんまのウロコは比較的少ないですが、背びれのあたりに多くついていることがあります。

裏面もしっかりとウロコを取っていきましょう。サッサっと撫でるように包丁を動かすのがコツです。

尾から頭の方向にこすらないとウロコが取れず身も傷つくので注意しましょう。

ウロコを取ったら、水でさんま全体を洗います。

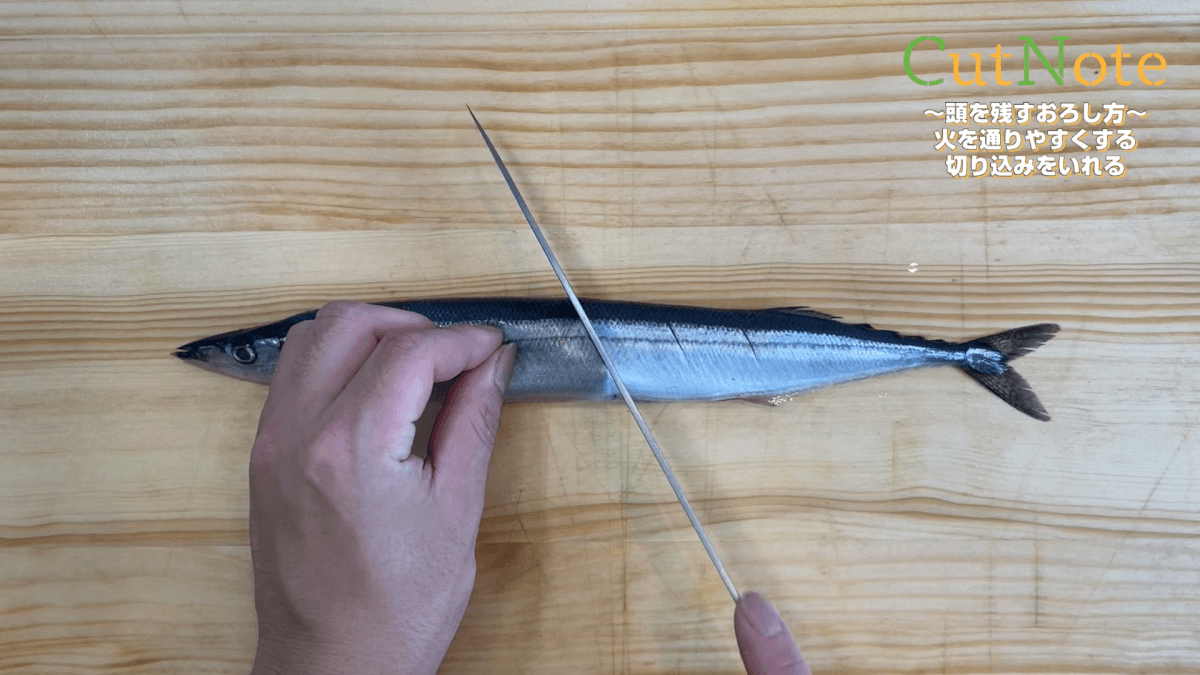

さんまの魚体に合わせて、表面に包丁で5本ほど切り込みを入れます。

以上で下処理は完了です。

もしさんまがフライパンなどに乗り切らない場合は、肛門の部分から魚を切り、内臓を傷つけずに半分にします。

以上が、頭をつけたまま焼く場合の下処理です。

続いて、頭と内臓を取る場合の下処理の仕方を説明します。

先ほどと同様に、さんまのウロコをしっかり取ります。

裏面も忘れずに行いましょう。ウロコは食感にも影響するのでできる限り綺麗に取りましょう。

ウロコが引けたら頭を取っていきます。頭を左、腹を手前(自分側)にして魚を置きます。

胸ビレを持ち上げて、頭の近くに身が入っていますので包丁を少し斜めに当てて切っていきます。

中骨ごと切り落とすと頭が取れます。

今度はお腹(内臓)を取り除いていきます。

さんまのお腹側を手前(自分側)に向けます。さんまの肛門から包丁の切先を入れて頭に向かって包丁を滑らせていきます。

割いたところから内臓をやさしく掻き出します

内臓を取り出す際に直接触れることが苦手な場合は、スプーンや他の道具を使うと良いでしょう。

中骨の下にある血の固まったようなものが血合いです。血合いは臭みやえぐみの原因となりますので取り除きます。

包丁の刃先で血合いに傷をつけます。

血合いを指で掻き出します。

ボウルに水を張っておきます。

血や内臓の残りなどをきれいに洗い流します。

さんまの魚体に合わせて、身の表面に切り込みを入れます。

以上が、頭と内臓を取る場合の下処理の手順です。

さんまを塩焼き用にさばく際の注意点

さんまを塩焼き用にさばく際の注意点は、まず新鮮なさんまを選ぶことです。目が澄んでいて、身に張りがあるものが新鮮な証拠です。

さばく前に、軽く水で洗い、表面の汚れやぬめりを取ります。次に、さんまの頭や内臓を取り除きますが、身が崩れやすいので丁寧に行うことが重要です。

頭を切り落としたら、腹を切り開き、内臓をスプーンなどでかき出すように取り除きます。このとき、あまり強くこすると身が傷つきやすいので注意しましょう。

塩焼きの場合、適度な塩味をつけることが美味しく仕上げるコツです。内臓を取った後、キッチンペーパーなどで水気をしっかり拭き取ります。

その後、さんま全体にまんべんなく塩を振りかけますが、振りすぎると塩辛くなってしまうため、適量を心がけてください。特に、焼く前にしばらく置いて味をなじませると、旨味が増します。

塩焼き用にさばいたさんまを使ったレシピ

塩焼き

さんまを塩焼き用にさばき、全体に適量の塩を振って10分ほど置きます。余分な水分を拭き取り、グリルまたはフライパンで中火で両面をこんがりと焼きましょう。

焼き上がりに大根おろしやレモンを添えると、さっぱりとした風味で楽しめます。ご飯との相性抜群です。

蒲焼き

さんまを塩焼き用にさばき、骨を取り除きます。醤油、みりん、砂糖、酒を混ぜたタレを用意し、さんまに塗ります。フライパンでタレと一緒に焼き上げ、タレが絡んで照りが出るまで焼きましょう。

お好みで山椒を振りかければ、香り高い蒲焼きの完成です。ご飯にのせて丼ぶりにしても美味しいです。

フライ

さんまを塩焼き用にさばき、一口大に切ります。軽く塩コショウで下味をつけ、小麦粉、溶き卵、パン粉の順にまぶします。180度の油でカリッと揚げ、こんがりときつね色になるまで揚げます。

揚げたてにレモンを絞ったり、タルタルソースをかけて楽しんでください。外はサクサク、中はふっくらとした食感がたまりません。

よくある質問(FAQ)

チャンネル登録・フォローお願いします!

監修者プロフィール

問題は解決できましたか?

記事を読んでも問題が解決できなかった場合は、無料でAIに質問することができます。回答の精度は高めなので試してみましょう。

- 質問例1

- 大根のいちょう切りを教えて

- 質問例2

- いかのさばき方を教えて

コメント

この記事へのコメントをお寄せ下さい。