- 公開日:

さんまの腹開きのさばき方(動画解説付き)

さんまの美味しさを最大限に引き出すためには、新鮮な素材選びと丁寧な下準備が欠かせません。その一環として重要なのが、さんまの腹開きの技術です。この記事では、初心者でも簡単にできるさんまの腹開きの手順を、写真付きで分かりやすく解説しています。動画で学びたい方のために、YouTubeチャンネルも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

さんまは日本の秋を代表する魚で、その旨味を存分に楽しむためには適切な調理法が必要です。腹開きの方法をマスターすれば、塩焼きや蒲焼き、フライなど、さまざまな料理でさんまの風味を堪能することができます。この記事を参考に、さんまの美味しさを家庭で手軽に楽しんでみませんか?

動画で見るさんまの腹開きのさばき方

YouTubeで「さんまの腹開きのさばき方」を動画で分かりやすく紹介しています。

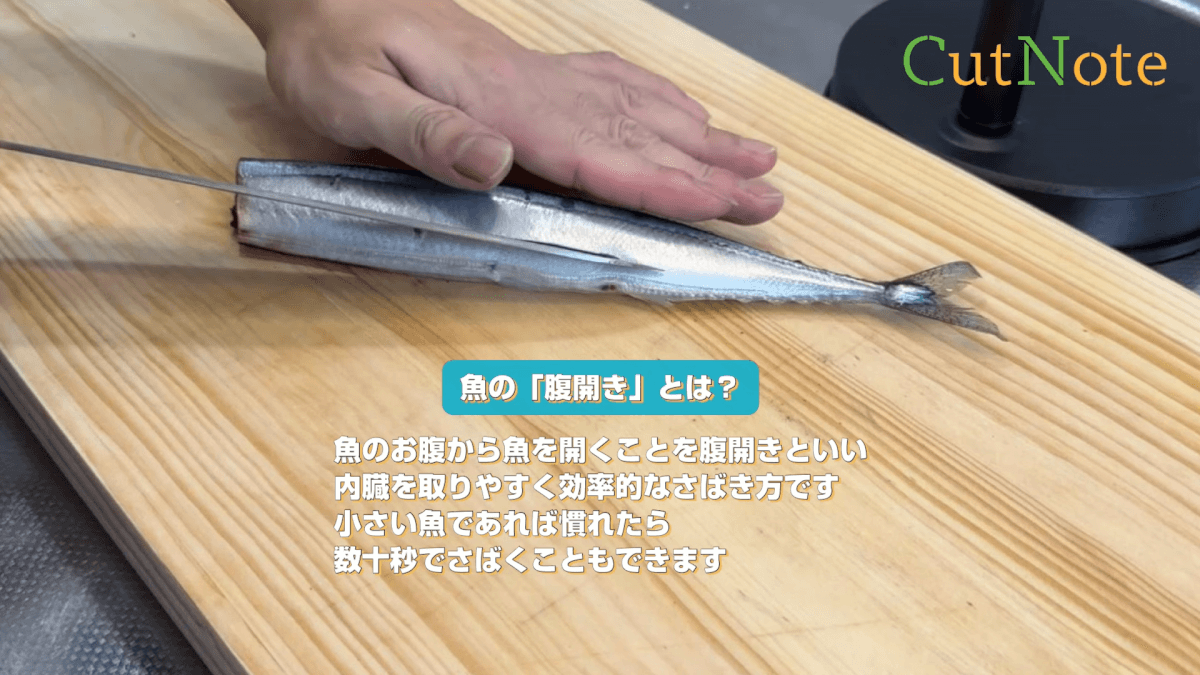

さんまの腹開きとは?

さんまは、日本で広く食べられている魚の一つで、特に秋に旬を迎えることで知られています。その名前は「秋刀魚」と書き、秋の味覚として親しまれています。さんまは青魚で、細長い体と銀色の皮が特徴です。脂がのっているため、焼き魚として食べるととても美味しいです。

「腹開き」とは、魚を調理するための下準備の一つです。さんまの腹開きでは、まず魚の腹側に包丁を入れて、頭から尾に向かって切り開きます。内臓を取り除き、骨を残したまま平らに広げるのが一般的です。

この方法で開くと、さんまを焼いたり、揚げたりする際に均一に火が通りやすくなります。また、内臓を取り除くことで、魚の独特な苦味を軽減することができます。腹開きにされたさんまは、塩焼きや干物としても人気があります。

さんまの腹開きのさばき方

材料

- さんま:1尾

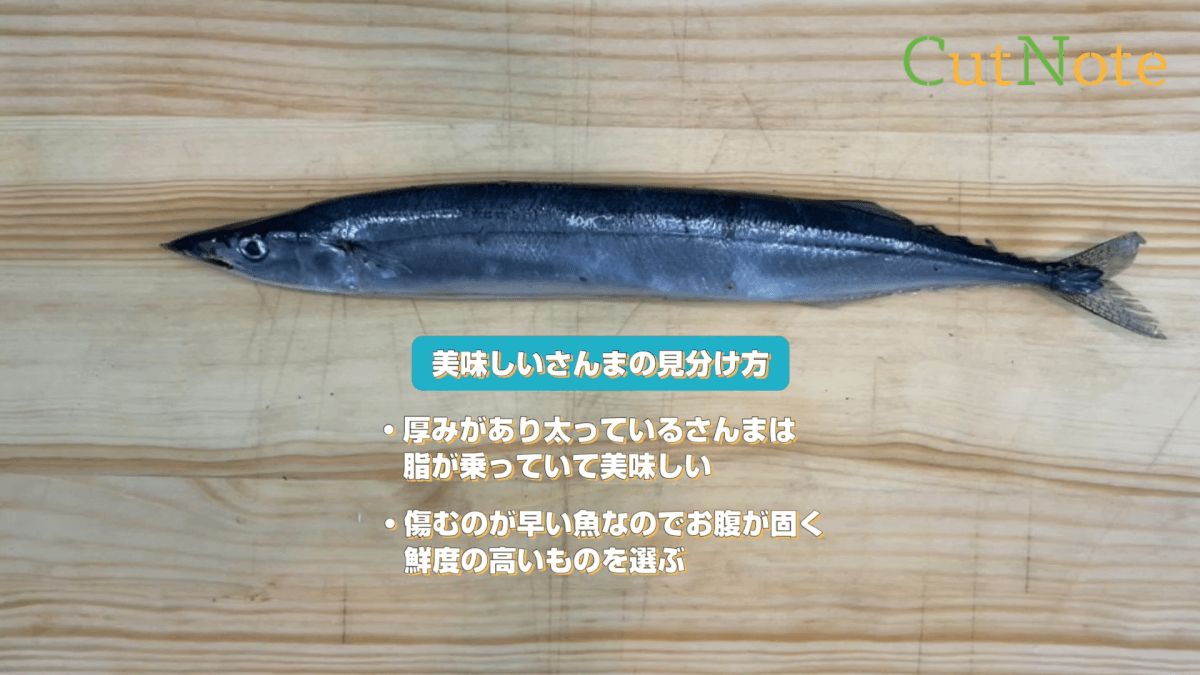

さんまを腹開きにする際には、新鮮で脂がのったものを選ぶことが重要です。目が澄んでおり、鱗がしっかりと付いていて、身が硬くしっかりしているさんまが理想です。

また、腹部がふっくらとしているものは脂が乗っている証拠ですので、選ぶ際のポイントとなります。魚体がつやつやしているとさらに良いです。

調理用具

- 包丁(魚用の柳刃包丁や薄刃包丁)

- まな板(魚が滑りにくく、作業しやすい大きさのもの)

- キッチンペーパー

- ボウル

- ササラ(内臓取り用)※オプション

- ピンセット(骨抜き用)※オプション

- タオルや布巾(まな板の滑り止め用)※オプション

下準備

まな板が滑らないように、下にタオルや布巾を敷いて固定します。包丁もよく研いでおきます。

さんまをよく洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

手順

「さんまの腹開き」のさばき方をステップごとに写真付きで分かりやすく紹介します。

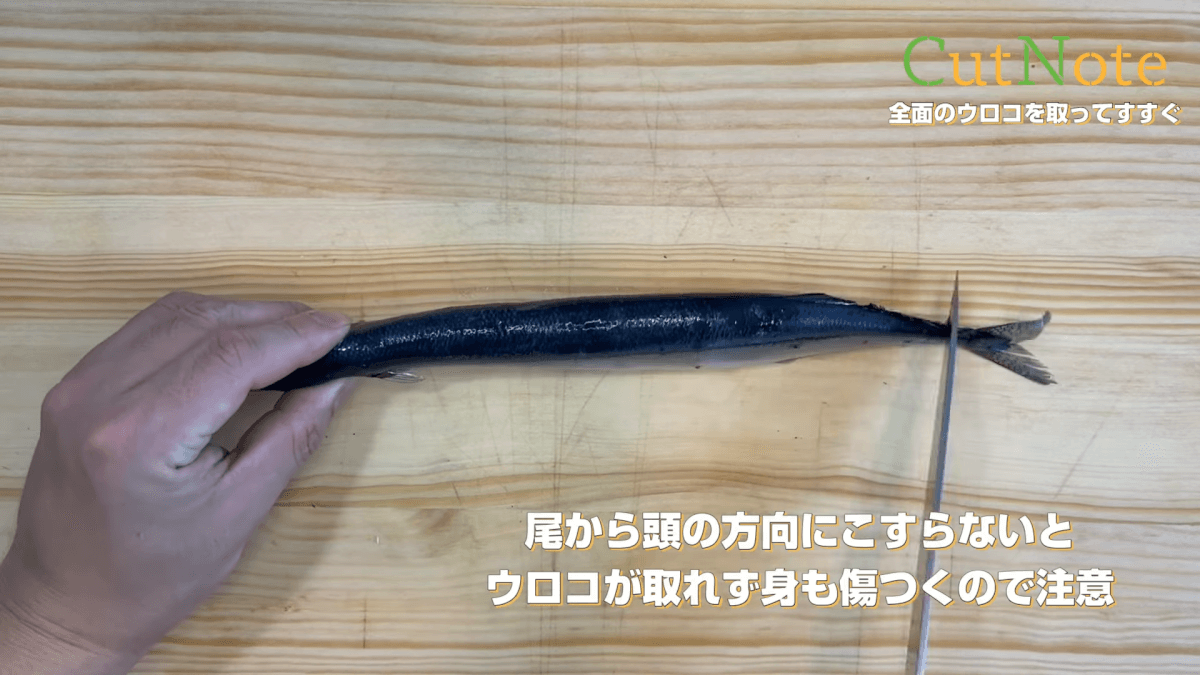

まずはウロコを取っていきます。包丁を垂直に立てて魚を擦っていきます。

尾から頭の方向に擦らないとウロコが取れず身も傷つくので注意しましょう。

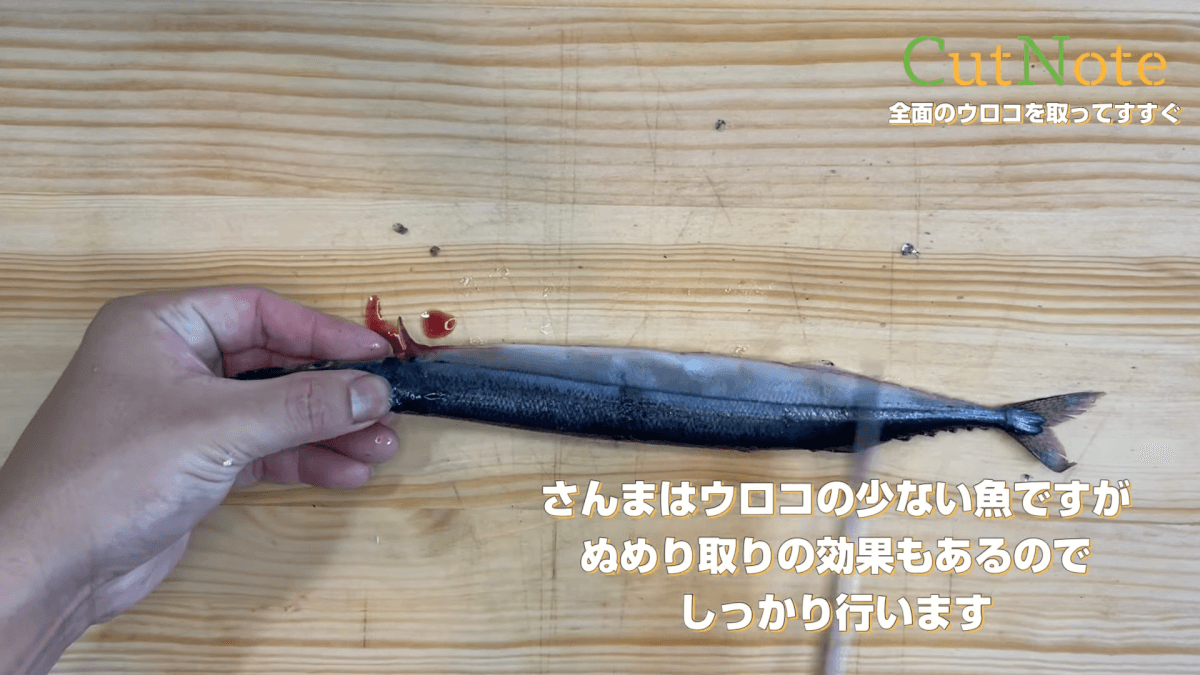

裏面もウロコを取っていきます。

さんまはウロコの少ない魚ですが、ぬめり取りの効果もあるのでしっかり行います。

ボウルに水を張っておきます。ウロコを軽く洗い流します。

キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

ウロコが取れたら今度は頭を切り落とします。頭を左、腹を手前(自分側)にして魚を置きます。

胸ビレを持ち上げて、ヒレの横から斜めに包丁を入れて、包丁をまっすぐおろしていきます。

魚の頭が取れました。

次に腹開きをしていきます。

腹に包丁を入れやすい方向へ向きを変えます。

銀色の面の大体真ん中あたりから魚の表面に1~2mmの深さで傷をつけていきます。

肛門の上あたりまできたら今度は尻尾の先に向かって切り込みを入れます。

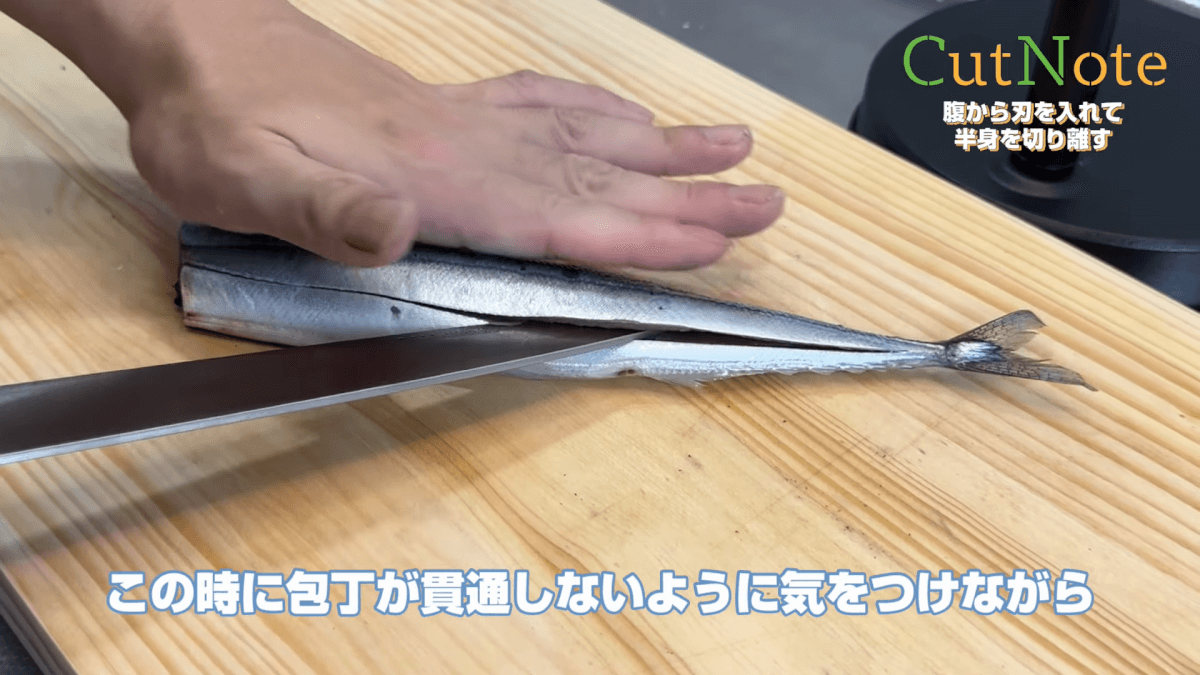

今入れた傷に包丁を入れて背中の方に向かって上の身を切り離していきます。このときに包丁が貫通しないように気をつけながら包丁を進めていきます。

うまく切り離せているとカリカリッという音が聞こえます。

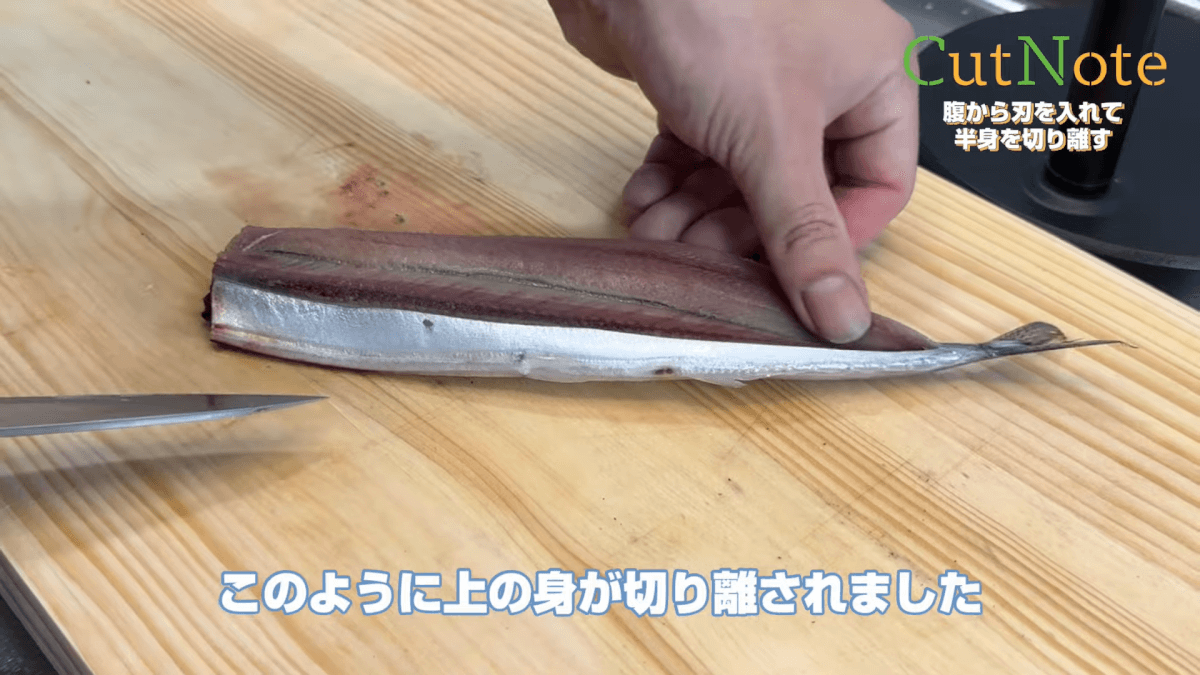

上の身が切り離されました。

次に反対の面を切ります。裏面を向けます。

こちらも先ほどと同様に銀色の面の半分ぐらいから表面に傷をつけていきます。

表面同様に肛門の上あたりまできたら尻尾に向かって切り込みを入れます。

今、切り込みを入れた面から包丁を入れていきますが、切るのは中骨の奥です。

包丁が中骨を超えた状態でまな板に当たったまま身を切っていきます。

今入れた切り込みをきっかけにして包丁を入れていきますが、中骨を超えるように包丁を当てます。

中骨に沿って包丁を進めていきます。

このときもカリカリッという音がうまく切り離せているかの目安になります。

最後に尻尾の方まできましたら包丁で中骨を切り落とします。

さんまの腹開きの完成です。

さんまを腹開きにする際の注意点

さんまを腹開きにする際には、いくつかの注意点があります。まず、魚を清潔に扱うことが大切です。まな板や包丁をしっかりと洗い、作業する前に手を清潔にしておきましょう。

さんまの腹開きをするためには、まず頭を切り落とし、内臓を取り出す必要がありますが、この際にできるだけ内臓を破らないように注意しましょう。内臓が破れると、苦味や臭みが広がることがあります。

次に、魚を開く際には、包丁を使って中骨に沿って切り込みを入れ、ゆっくりと身を開いていきます。切り込みを入れる際は、力を入れすぎないようにし、できるだけ滑らかに包丁を動かすことがポイントです。

さんまの腹開きを使ったレシピ

蒲焼き

さんまの腹開きを用意します。醤油、みりん、酒、砂糖を混ぜたタレにさんまを漬け込みます。しばらく漬けたら、グリルやフライパンで両面を焼きます。

焼き色がついたら、残りのタレをかけてさらに焼き、照りが出たら完成です。ご飯と一緒にどうぞ。タレが染みたさんまの風味が絶品です。

フライ

さんまの腹開きを適当な大きさに切ります。塩コショウで下味をつけ、小麦粉、卵、パン粉の順にまぶします。180度の油でカリッと揚げます。

揚げたてをレモンやタルタルソースと一緒に楽しんでください。外はサクサク、中はジューシーな食感が楽しめます。

干物

さんまの腹開きを塩水(塩水の濃度は約10%)に1時間ほど漬け込みます。漬け込んだ後、風通しの良い場所で干します(約半日から1日)。

干し上がったさんまをグリルやフライパンで焼いてください。干物特有の旨味が凝縮された一品で、シンプルに醤油や大根おろしと一緒にいただくと美味しいです。

よくある質問(FAQ)

チャンネル登録・フォローお願いします!

監修者プロフィール

問題は解決できましたか?

記事を読んでも問題が解決できなかった場合は、無料でAIに質問することができます。回答の精度は高めなので試してみましょう。

- 質問例1

- 大根のいちょう切りを教えて

- 質問例2

- いかのさばき方を教えて

コメント

この記事へのコメントをお寄せ下さい。