- 公開日:

さんまの三枚おろし(大名おろし)のさばき方(動画解説付き)

秋の味覚として親しまれるさんまは、その脂ののった美味しさで多くの人々に愛されています。そのさんまをさらに美味しく楽しむためには、三枚おろし(大名おろし)という技術が欠かせません。本記事では、YouTube動画とともに詳しく解説することで、誰でも簡単にさんまを三枚おろしにできるようサポートします。

三枚おろしは、さんまの頭を切り落とし、内臓を取り除き、背骨に沿って身を三つに分ける調理方法です。特に、大名おろしは一度に背と腹をおろす方法で、細身のさんまにも適しています。さばき方のポイントや注意点、新鮮なさんまの選び方まで丁寧に説明しますので、この記事を読んで秋のさんまをもっと楽しんでみてください。

動画で見るさんまの三枚おろし(大名おろし)のさばき方

YouTubeで「さんまの三枚おろし(大名おろし)のさばき方」を動画で分かりやすく紹介しています。

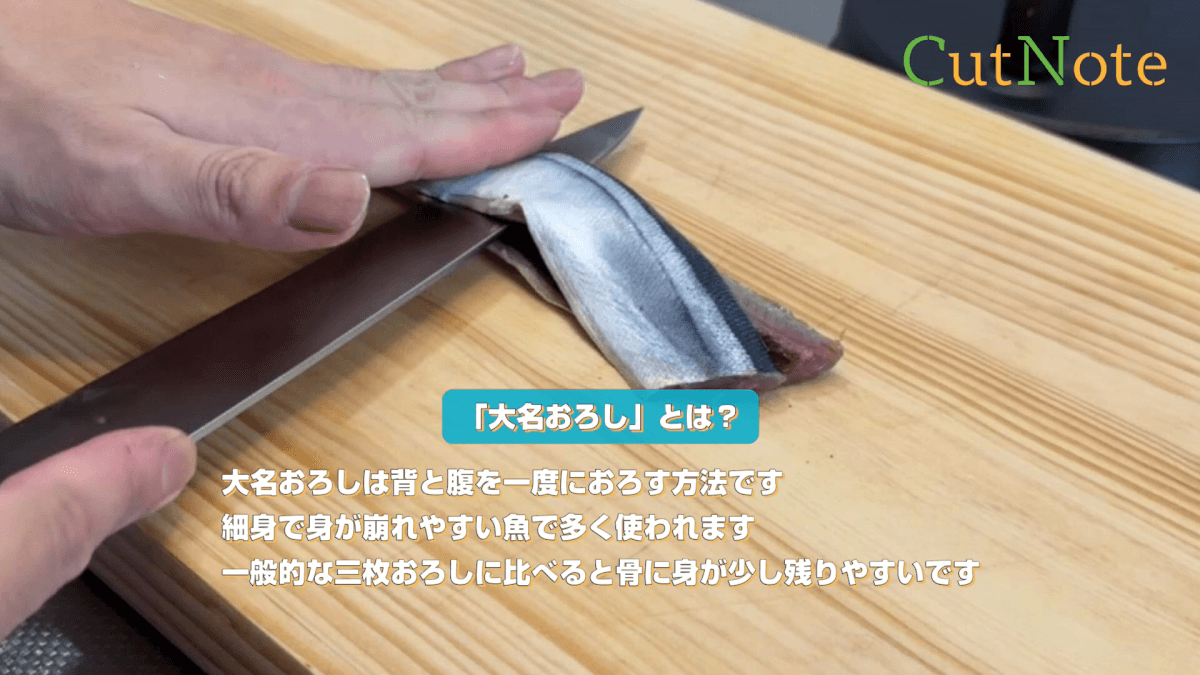

さんまの三枚おろし(大名おろし)とは?

さんまは、日本の代表的な魚のひとつで、特に秋に旬を迎えます。細長い体と鋭い歯が特徴で、焼いたり刺身にしたりして食べられます。

その名も「秋刀魚(さんま)」と書かれるように、秋の季節に特においしい魚です。栄養価も高く、DHAやEPAといった体に良い脂肪酸が豊富に含まれています。

三枚おろしは、さんまを食べる際に使われる基本的な調理方法の一つです。この方法では、まずさんまの頭を切り落とし、腹を開いて内臓を取り除きます。次に、背骨に沿って包丁を入れ、身を三つの部分、つまり背骨を含む中央部分と左右の身に分ける技術です。

三枚おろしをすることで、刺身や焼き魚、煮物など、さまざまな料理に使いやすくなります。

大名おろしは背と腹を一度に落とす方法です。細身で身が崩れやすい魚で多く使われます。一般的な三枚おろしに比べると骨に身が少し残りやすいです。

さんまの三枚おろし(大名おろし)のさばき方

材料

- さんま:1尾

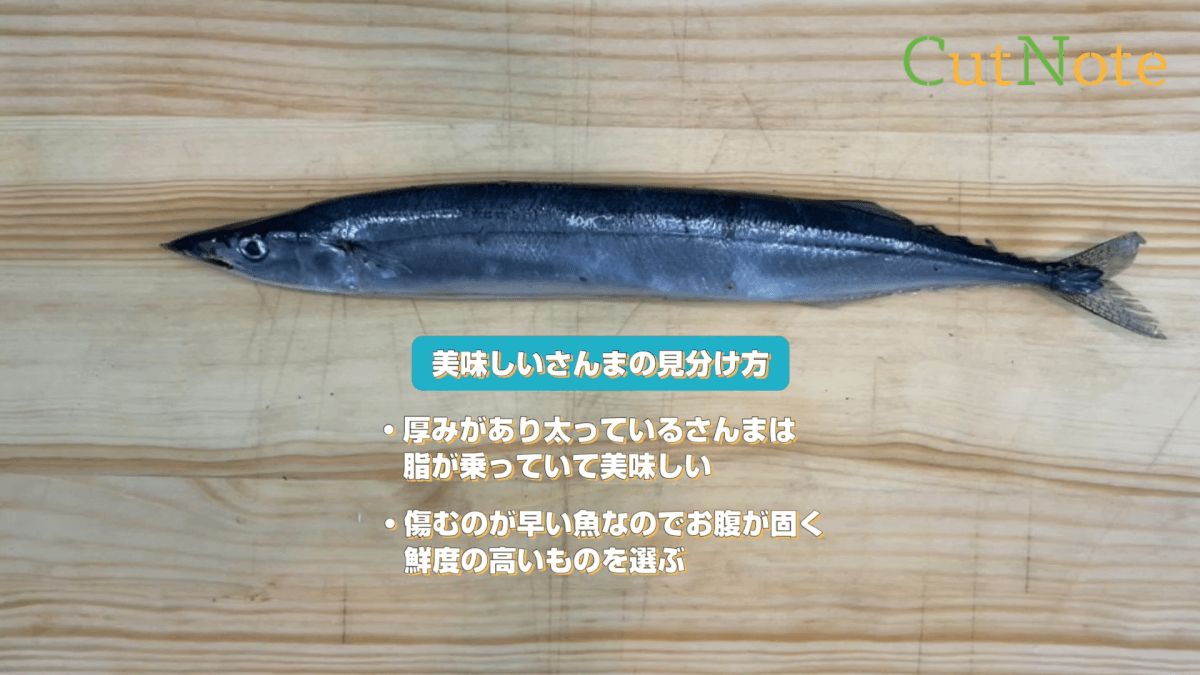

三枚おろし(大名おろし)をする際には、新鮮で脂が乗ったさんまを用意することが大切です。

まず、目が澄んでいて透明感があるものを選びましょう。目が濁っているものは鮮度が落ちている証拠です。

また、さんまの体表が輝いていることも重要で、銀色の光沢があり、皮に張りがあるものが理想的です。体がしっかりとした弾力を持ち、柔らかすぎないものを選ぶと良いでしょう。

調理用具

- 包丁(魚用の柳刃包丁や薄刃包丁)

- まな板(魚が滑りにくく、作業しやすい大きさのもの)

- キッチンペーパー

- ボウル

- ササラ(内臓取り用)※オプション

- ピンセット(骨抜き用)※オプション

- タオルや布巾(まな板の滑り止め用)※オプション

下準備

まな板が滑らないように、下にタオルや布巾を敷いて固定します。包丁もよく研いでおきます。

さんまをよく洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

手順

「さんまの三枚おろし(大名おろし)」のさばき方をステップごとに写真付きで分かりやすく紹介します。

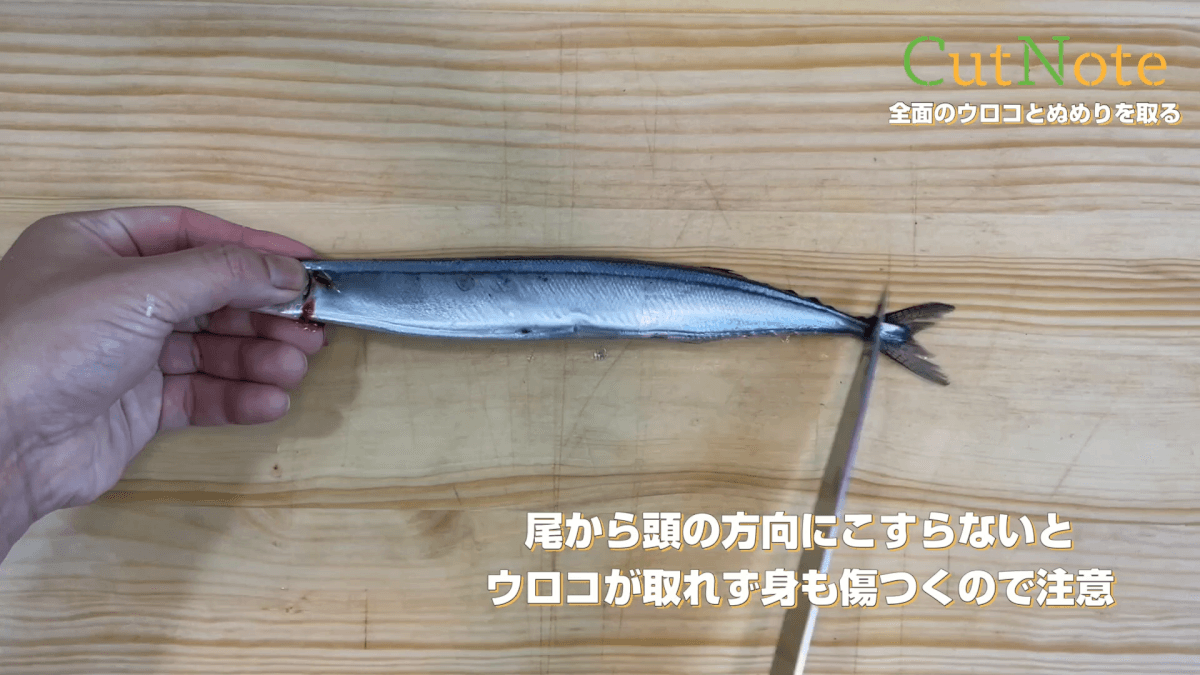

まずはウロコを引いていきます。包丁を垂直に立てて魚を擦っていきます。

尾から頭の方向に擦らないとウロコが取れず身も傷つくので注意しましょう。

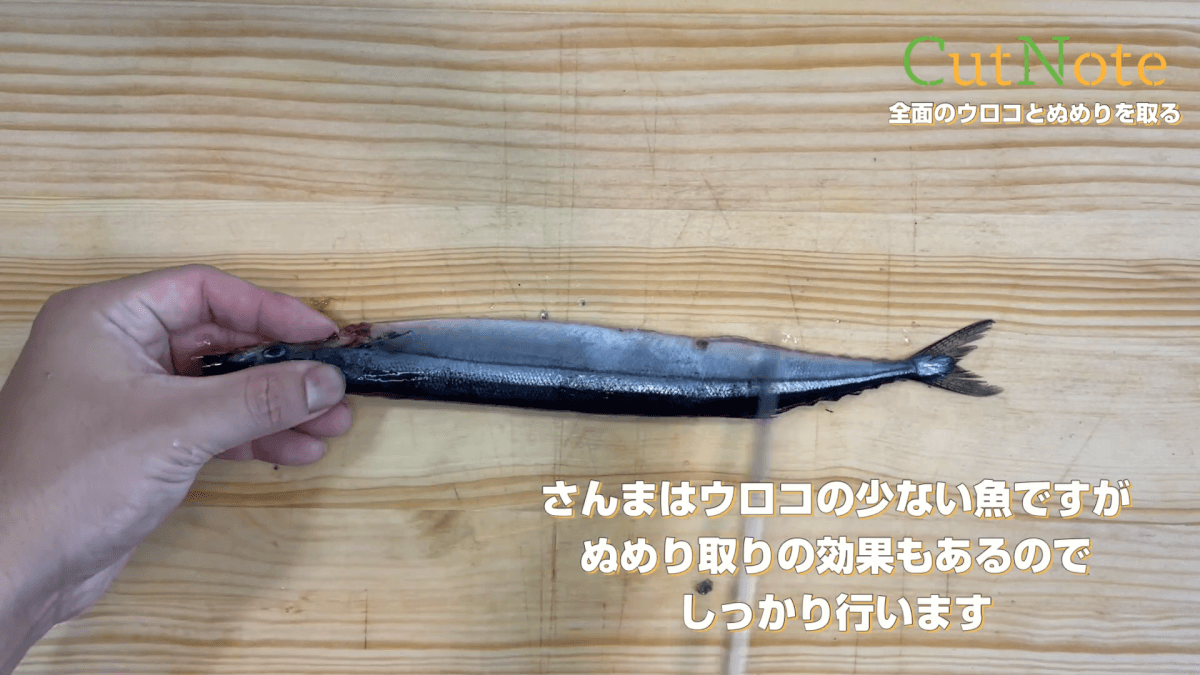

裏面もウロコを取っていきます。

さんまはウロコの少ない魚ですが、ぬめり取りの効果もあるのでしっかり行います。

次に頭を切り落とします。頭を左、腹を手前(自分側)にして魚を置きます。

胸ビレを持ち上げて、ヒレの横から斜めに包丁を入れて、包丁をまっすぐおろしていきます。

魚の頭が取れました。

腹に包丁を入れやすい方向へ向きを変えます。

肛門から包丁の切先を入れて頭側に向かって包丁を滑らせていきます。

尾ビレの前にある小さな点が肛門です。

お腹が開いたので内臓をかき出していきます。

内臓を取り出す際に直接触れることが苦手な場合は、スプーンや他の道具を使うと良いでしょう。

中骨の下にある血の固まったようなものが血合いです。

包丁の刃先で血合いに切り込みを入れます。

血合いを手で掻き出します。血合いを取らないと料理した後に生臭くなってしまうのできれいに取りましょう

ボウルに水を張っておきます。血やウロコなどを洗っていきます。

すすぎが甘い場合、料理に生臭さが残ることがあるのでしっかりすすぎましょう。

今回は大名おろしでおろしていきます。

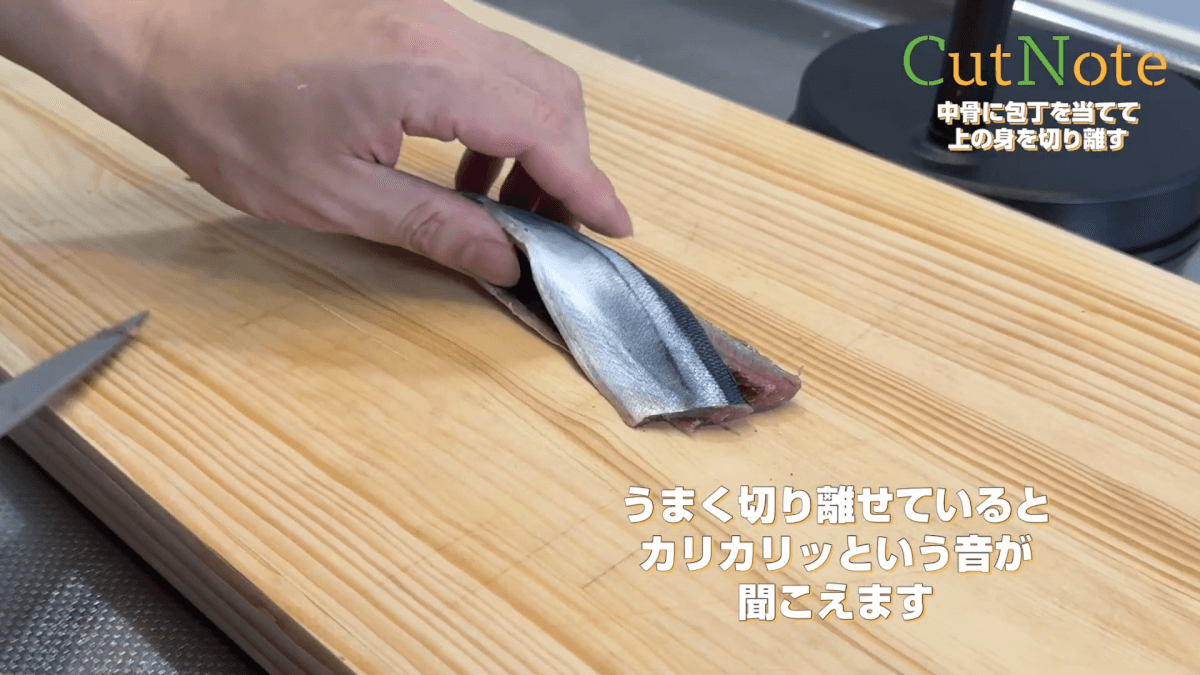

中骨の上に包丁を当てます。

上の身を切っていきます。中骨の上に包丁を滑らせていきます。

骨の上の身を剥がしていく感覚です。力を入れすぎると身が崩れる可能性があるので注意が必要です。

うまく切り離せているとカリカリッという音が聞こえます。

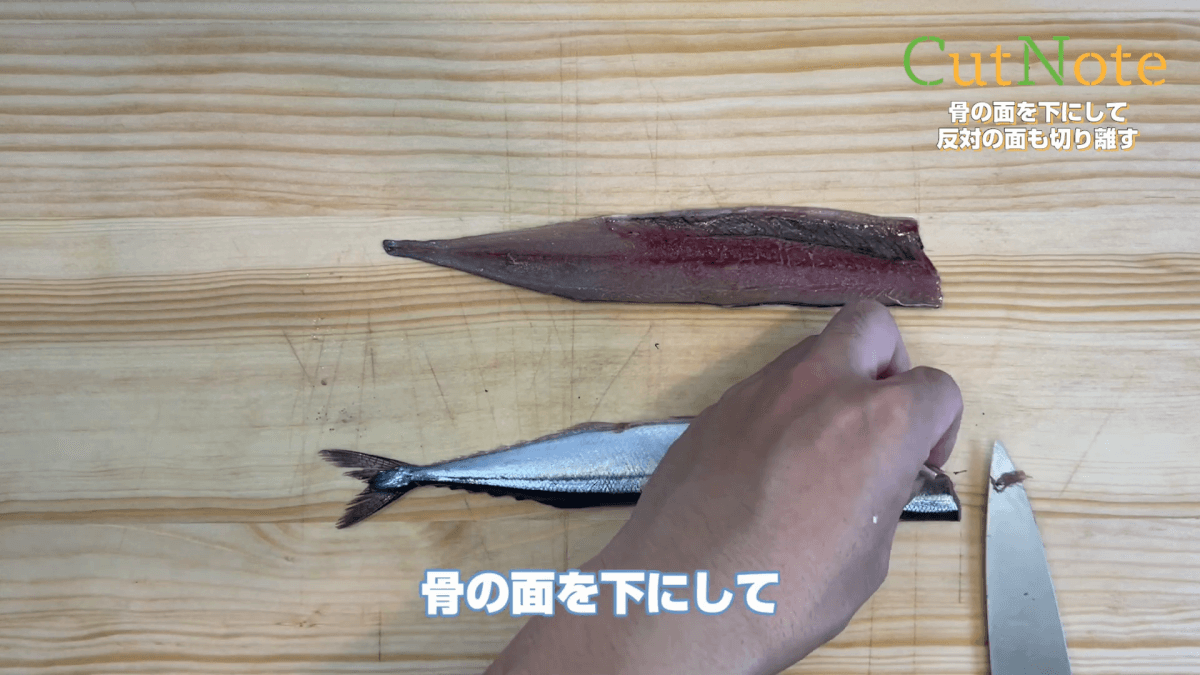

骨の面を下にします。

中骨の上から包丁を入れていきます。

中骨に沿って包丁を進めていきます。

このときもカリカリッという音がうまく切り離せているかの目安になります。

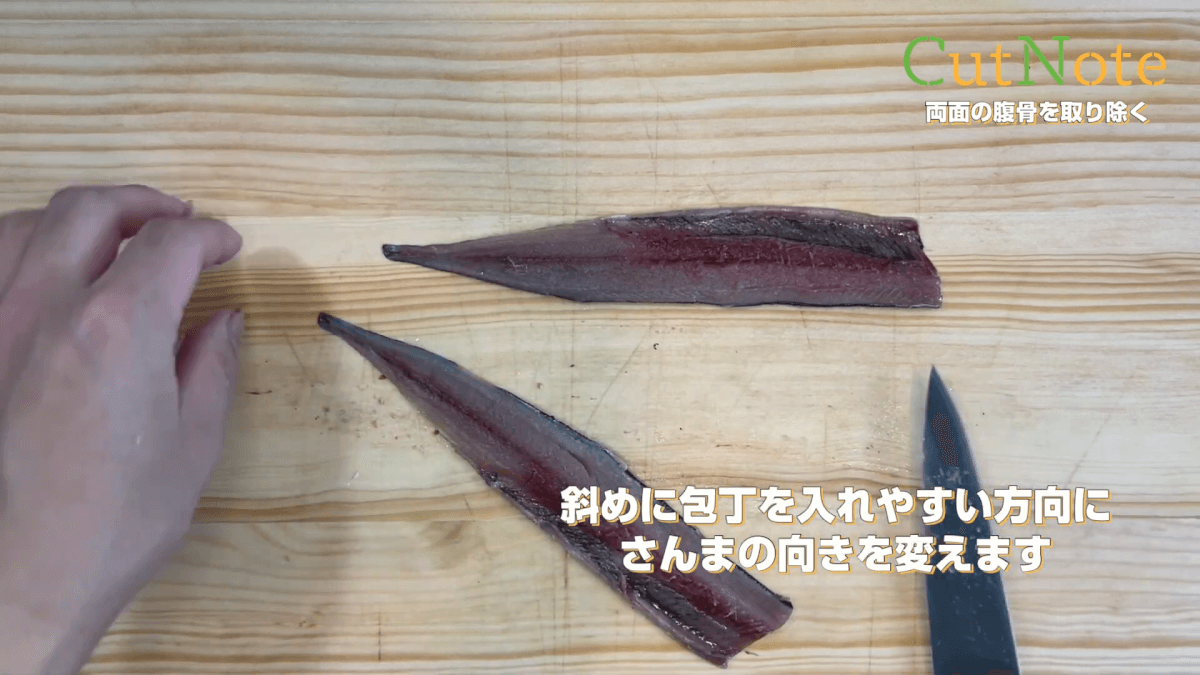

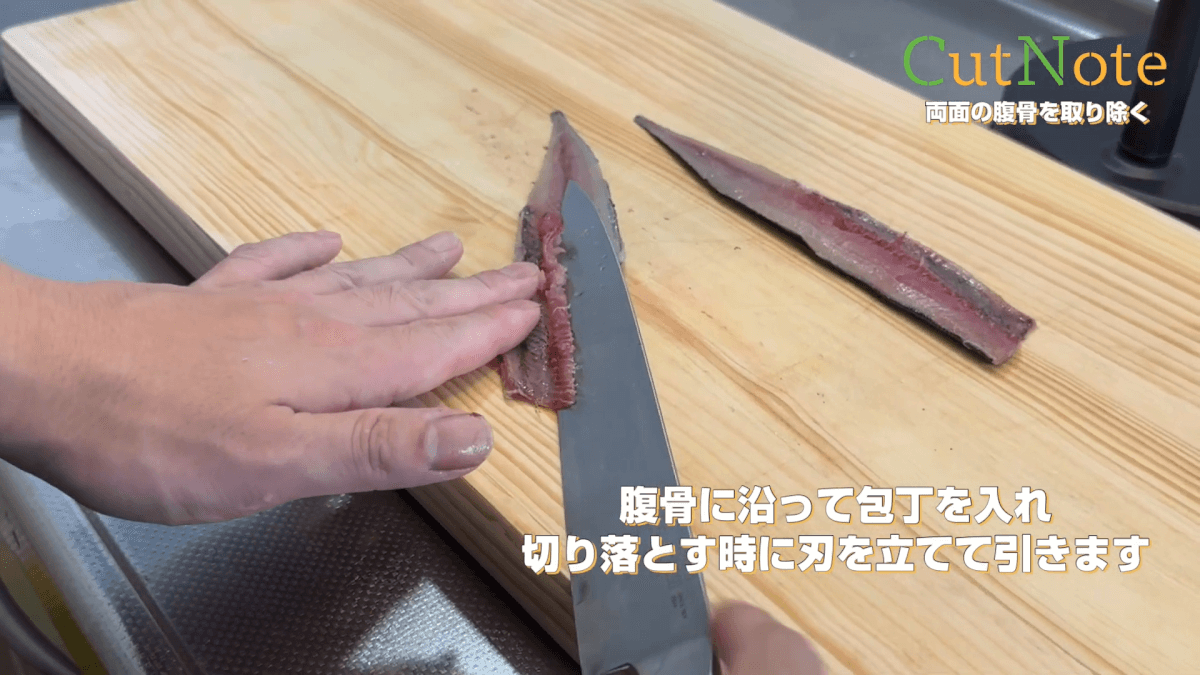

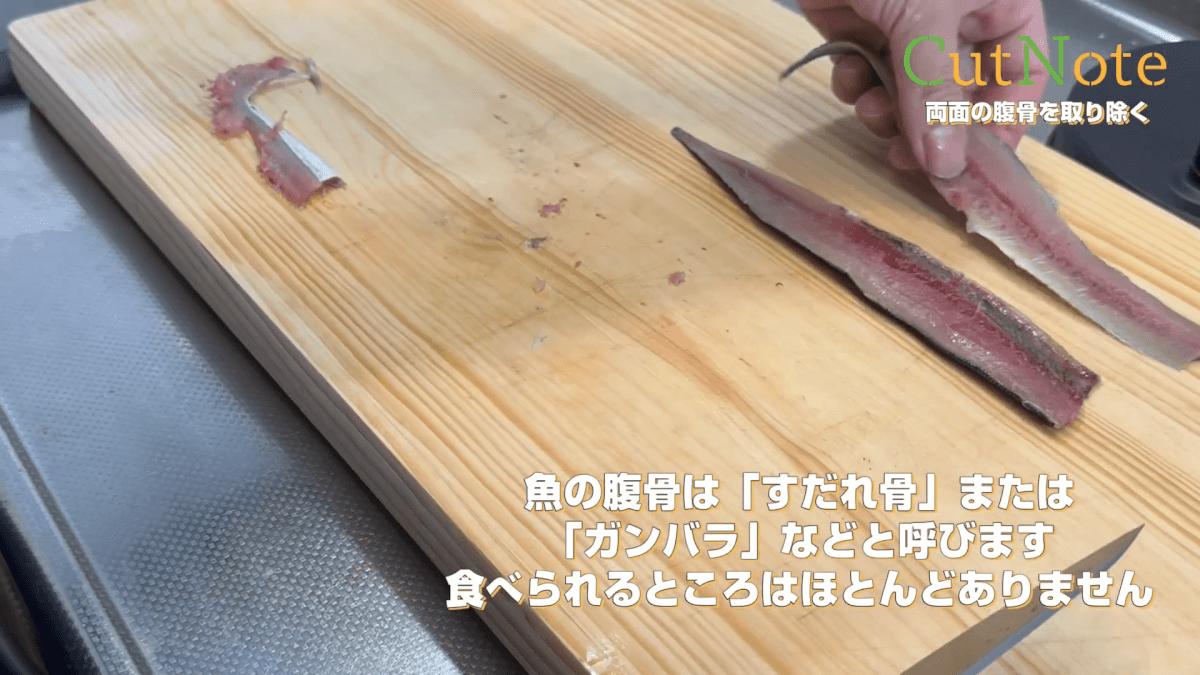

最後に腹骨をかいていきます。

斜めに包丁を入れやすい方向にさんまの向きを変えます。

腹骨に沿って包丁を入れ、切り落とすときに刃を立てて引きます。

魚の腹骨は「すだれ骨」または「ガンバラ」などと呼びます。食べられるところはほとんどありません。

もう一方の身も同じように腹骨をかいていきます。

さんまの三枚おろし(大名おろし)の完成です。

さんまを三枚おろし(大名おろし)にする際の注意点

まず、使用する包丁の選び方とその取り扱いが重要です。魚用の包丁を使用し、切れ味が良いことを確認してから作業を始めましょう。

また、包丁を使用する際には刃を常に水で湿らせると、切りやすくなるだけでなく、身が包丁に張り付くのを防ぐことができます。

次に、さんまの取り扱いにも注意が必要です。さんまは比較的柔らかい魚なので、身を傷つけないように丁寧に扱いましょう。頭を落とす際には、斜めに切ることで内臓を一度に取り出しやすくなります。

また、背骨に沿って包丁を入れる際には、一気に切り進めるのではなく、少しずつ慎重に行うことで、身が崩れずにきれいに仕上がります。

さんまの三枚おろし(大名おろし)を使ったレシピ

蒲焼き

さんまの三枚おろしを使い、蒲焼きを作りましょう。まず、さんまの切り身に塩を軽く振り、しばらく置いて水分を拭き取ります。次に、タレを準備します。醤油、みりん、砂糖、酒を鍋で煮立たせて冷ましておきます。

フライパンに油を熱し、さんまを皮目から焼き、こんがりと焼き色がついたら裏返します。タレを加えて弱火で煮詰め、さんまにタレを絡めながら煮詰めます。ご飯に乗せて蒲焼き丼としても、美味しくいただけます。

竜田揚げ

さんまの三枚おろしを使った竜田揚げは、外はカリッと、中はふんわりとした食感が楽しめます。まず、さんまの切り身を一口大に切り、醤油、みりん、酒、生姜汁で下味をつけ、20分ほど漬け込みます。

漬け込んださんまに片栗粉をまぶし、180度の油でカラッと揚げます。揚げたてをお好みでレモンを絞っていただくと、爽やかな風味が加わり美味しいです。サラダやおひたしと一緒に、バランスの良い一品として楽しめます。

フライ

さんまの三枚おろしを使って、サクサクのフライを作りましょう。まず、さんまの切り身に塩コショウで下味をつけ、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつけます。170度の油で、きつね色になるまでじっくりと揚げます。

揚げたてのフライを、タルタルソースやウスターソースで楽しんでください。キャベツの千切りやポテトサラダを添えると、ボリューム満点のメインディッシュになります。

よくある質問(FAQ)

チャンネル登録・フォローお願いします!

監修者プロフィール

問題は解決できましたか?

記事を読んでも問題が解決できなかった場合は、無料でAIに質問することができます。回答の精度は高めなので試してみましょう。

- 質問例1

- 大根のいちょう切りを教えて

- 質問例2

- いかのさばき方を教えて

コメント

この記事へのコメントをお寄せ下さい。